こんにちは。非破壊検査員に転職して早1年。先日、磁気探傷試験レベル2(MT)の試験を受験しました。結果はまだですが、本試験を受験して、「勉強しててよかったー」と思った「BH曲線」について、解説したいと思います。

磁気探傷試験レベル2(MT2) とは

磁気探傷試験とは、磁石の性質を利用して、鉄鋼構造物や溶接線のきずを見つける方法です。非破壊検査の代表的な探傷方法の1つです。

レベル2を取得する事で、作業はもちろん、結果の報告まで行える事から、レベル2の取得を目指す人は多いのではないでしょうか。

なぜ、BH曲線について勉強してよかったか?

試験は大体70~80問程度で、7割正解が合格ラインとされています。そのうち、BH曲線について理解するだけで解ける問題が5〜6問出題されました。試験合格を目指すためには必須となる分野に間違いありません。しかし、教科書は文字で説明する部分が多く、わかりにくい部分が多いです。図で書くと、案外簡単に思えるので、今回は図を交えて、超基本のポイントをまとめてみました。

BH曲線 超基本ポイント

はじめに

BH曲線の説明は、教科書や問題集では文章で書かれており、ちょっとイメージがしづらいです。とりあえず、以下の問題をご覧ください。

例題:次の文は、磁化曲線について述べたものである。正しいものを一つ選び、記号で答えよ。

- 強磁性体の磁化曲線において、横軸との交点は保磁力を示す

- 磁化曲線は直流磁化でも交流磁化でも同じになる

- 磁化曲線において、透磁率はH/Bで示され、磁化曲線上の任意の一点での傾きで表される。

- BH曲線では、縦軸に磁化の強さHを、横軸に磁束密度Bを示す

はい、わけわかんない。と、思いのアナタ。気持ちはめちゃくちゃわかります。いったん深呼吸して、まずは以下の図を見て下さい。

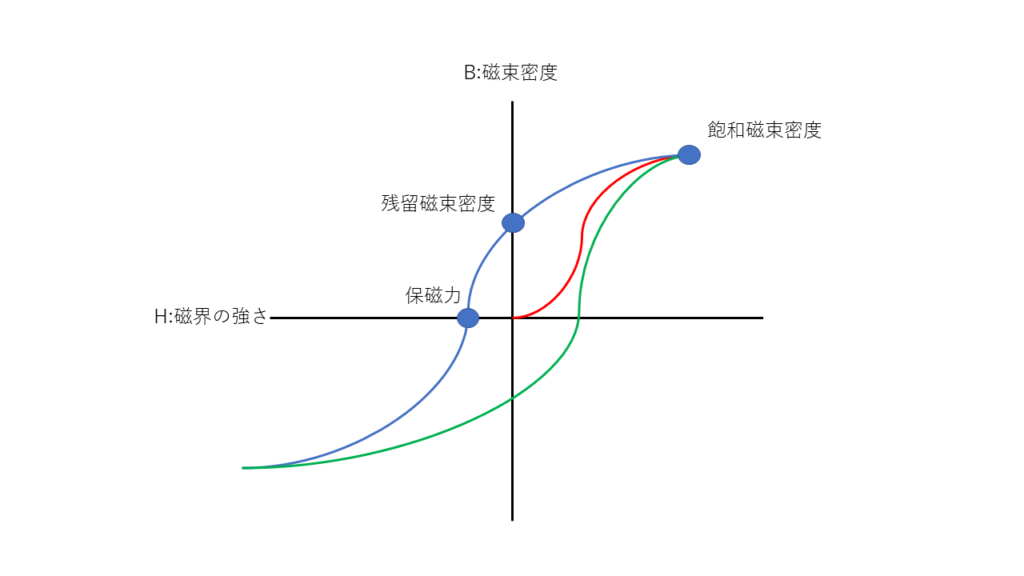

この図を基に、抑えるべき超基本のポイントを以下にまとめました!

①縦軸がB(磁束密度)、横軸がH(磁界の強さ)

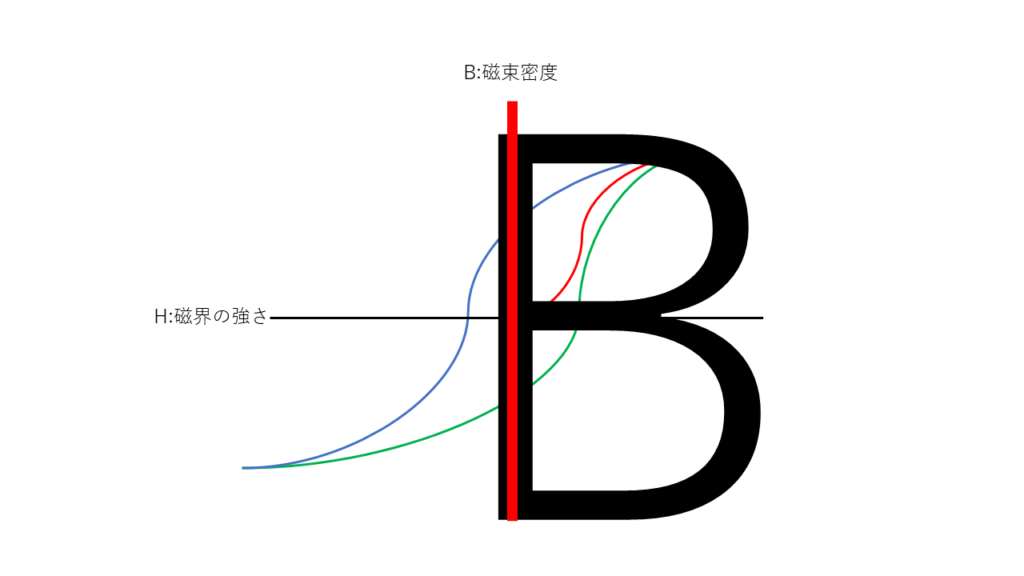

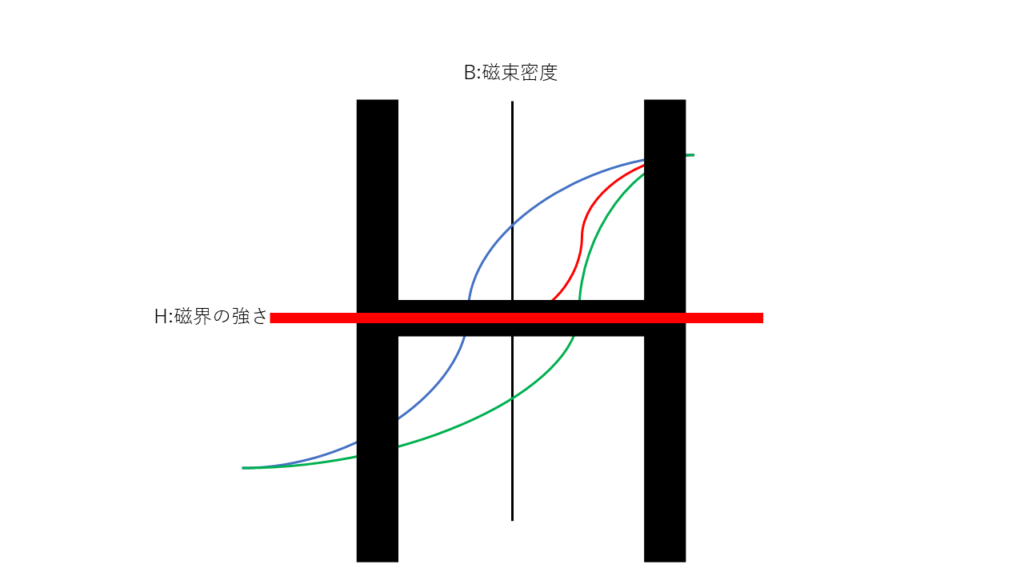

これは覚えるしかないです。しかし、簡単な覚え方を考え、図にしてみました!

縦軸が磁束密度(B)で、横軸が磁界の強さ(H)です。どうですか?図で見ると覚えやすと思います。

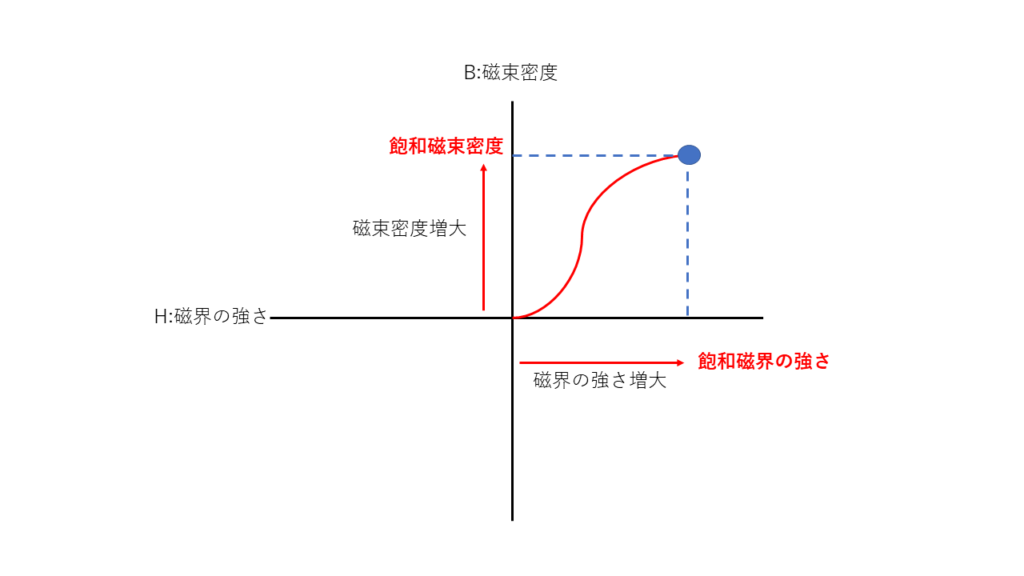

②飽和磁束密度

磁束密度がパンパンに増えた状態。ちなみに、その時の磁界の強さのことを、飽和磁界の強さといいます。飽和磁束密度と、飽和磁界の強さ、ちょっとややこしいけど、図で覚えましょう。

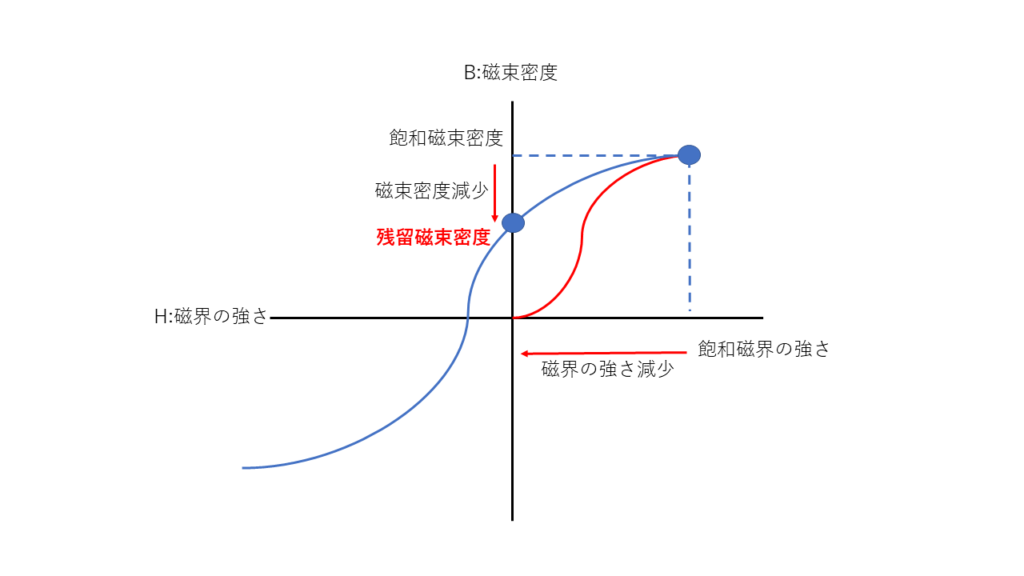

③残留磁束密度

磁化後、磁化をやめて、磁界の強さが0になったときの、磁束密度。磁界の強さが0になっても、磁束密度が一定数残ってます。先ほど説明した飽和磁束密度が大きいほど、残留磁束密度が大きくなります。

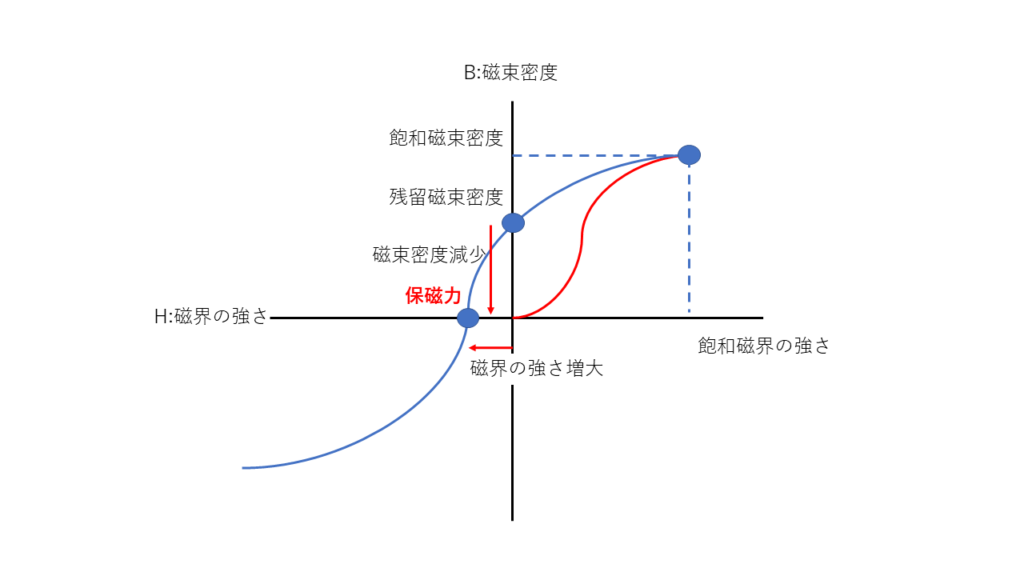

④保磁力

磁化後、磁化を辞めて、磁束密度が0になった時の、磁界の強さ。磁束密度が0になっても、磁界の強さが一定数残ってます。保磁力が大きいと、磁化してなくても磁石のように磁力が残ります。つまり探傷に使う磁粉には不向きですね。

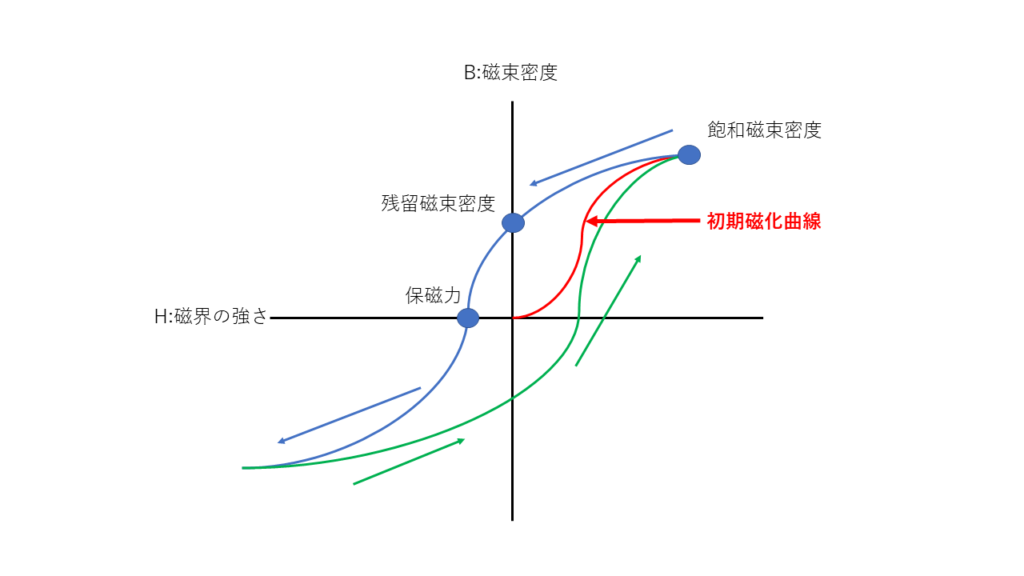

⑤初期磁化曲線と透磁率

最初に磁化した時の磁界の強さと磁束密度の増加については、図の赤で示す初期磁化曲線で表されます。この時の、原点からの角度が透磁率です。その後、磁化を辞めた場合は青の線で示すように、磁界の強さと磁束密度は減少していきます。再度磁化すると、緑の線で示すように、磁界の強さと磁束密度は増大していきます。その後は、青の線と緑の線がループするように、曲線を描きます。

その他、抑えるべきポイント

今回は、BH曲線について、覚えるべき超基本ポイントをまとめました。最初に紹介した問題を、もう一度考えてみてください。文字だけでは難しいですが、図を交えてイメージすると、案外簡単に思いませんか?その他、磁気探傷試験レベル2の試験受験に際し、抑えておくべきポイントを以下にまとめます。

①炭素含有量の変化に伴う、BH曲線の変化

②焼き入れ、焼きなましの違いに伴う、BH曲線の変化

③電流の種類の違いに伴う、BH曲線の変化

これらについて抑えておくだけで、試験本番でもかなり役立つと思います。

最後に

BH曲線は、文字だけではイメージしづらいですが、図として覚えると、案外簡単かと思います。磁気探傷試験レベル2合格に向けて、頑張りましょう!!!

コメント